新研究用超声波激活神经,或将改变炎症和代谢病治疗方式

炎症是人体应对伤害与感染的天然反应,但医学界如今已认识到,它也是一把双刃剑。当炎症转为慢性,便可能引发关节炎、心脏病甚至某些癌症等严重疾病。正因为如此,科学家们一直在寻找更有效的方式,来遏制这股本应保护我们、却可能反噬自身的力量。

从新药开发到饮食干预,人们尝试了各种方法。但现在,一个出人意料的方向正在引起注意:一种在医院里早已司空见惯的技术,可能正是解决难题的钥匙。

这项技术叫“聚焦超声刺激”(Focused Ultrasound Stimulation,简称FUS),它通过声波,精准地降低身体某个部位的炎症。超声波这个词,或许让你首先联想到孕检或影像诊断,但FUS的用途远不止于此。它也有望用于治疗糖尿病、肥胖等难题。通过改造已有的超声设备,科学家们或许能开辟一条全新的治疗路径。

它是如何工作的

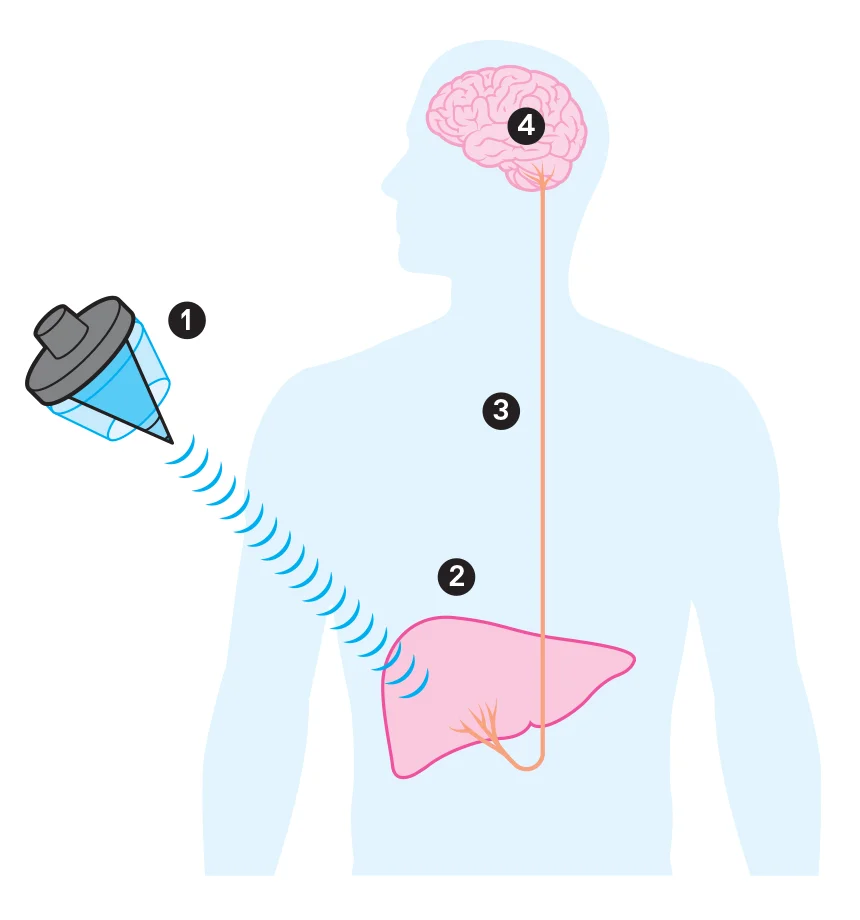

在聚焦超声刺激中,我们的理论是声波的振动(1)导致神经元细胞膜上的通道(2)打开。正离子流入,引起神经元内的电压变化,触发神经元发射动作电位,并沿轴突向下传播。轴突尖端(4)释放神经递质,导致相连的神经元依次放电。

我们是纽约曼哈塞特Feinstein医学研究所下属的生物电子医学研究团队,多年来一直致力于破解神经系统的“电语言”。相比副作用广泛的药物疗法,我们尝试直接刺激神经元,这些神经细胞可以精准调控器官功能,实现更有针对性的治疗。

FUS的神经调控应用仍属新兴领域,我们的设想是:声波能激活特定神经元,以非手术的方式帮助治疗各种急慢性疾病。更妙的是,它未来甚至可能通过可穿戴设备在家中完成。也许有一天,你从医生那收到的不是药方,而是一句:“每天绑上超声波腰带,照一次就行。”

超声刺激的原理并不复杂。20世纪40年代,科学家就开始用低能量的超声波对内脏成像。到了50年代,它已被广泛应用于孕检。而高能量的超声波,甚至能被用来摧毁肿瘤。

但用低能量超声波调节神经活动,目前还鲜有人涉足。FUS与传统电流神经调控最大的不同在于,它不是用电压直接“点燃”神经元,而是通过声波震动打开细胞膜通道,让离子流入细胞,从而间接改变电压,引发神经元“发射”信号。最有前景的应用之一,就是穿颅超声刺激,这是一种非侵入式的脑部刺激手段,目前正被大量研究用于治疗神经与精神疾病。

而我们更关注的是FUS对周围神经系统的影响。大脑与脊髓以外的神经,尤其是腹部那些调控炎症与代谢的神经,很可能正是根源性的疾病开关。我们希望通过激活它们,从根本上改善患者健康。

我们在炎症研究上的突破,可以追溯到2002年。当时Feinstein研究所的现任主席Kevin Tracey提出一个令人震惊的新观点:神经系统与免疫系统其实并非各司其职、互不相干。他发现人体内存在“炎症反射”,一套通过迷走神经和脾脏神经连接大脑与身体的双向神经回路。这些神经控制着细胞因子的释放,而这些蛋白正是引发炎症反应的关键。

入侵免疫系统

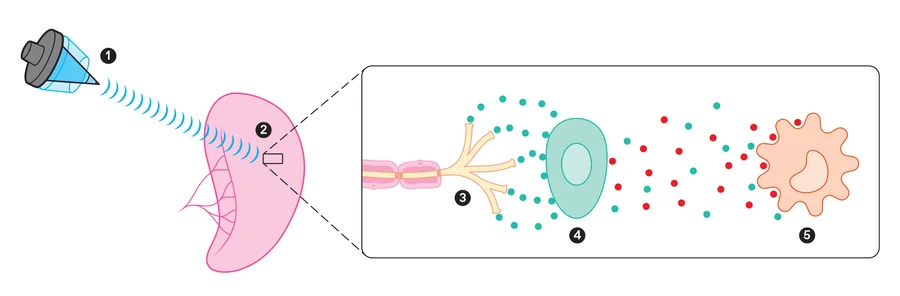

当聚焦超声(1)应用于脾脏(2)时,它会激活神经元(3),使它们释放某些神经递质,这些神经递质与称为T细胞(4)和巨噬细胞(5)的免疫细胞相互作用。这些相互作用释放出另一种神经递质,与巨噬细胞上的受体结合,抑制它们产生和释放细胞因子,从而抑制炎症反应。

Tracey的发现引发了一连串临床试验,并催生了“生物电子医学”这一新领域。他还是最早尝试迷走神经电刺激治疗炎症的科学家。在动物和人体实验中,这项技术都显示出对慢性病(如关节炎)和急性病(如败血症)有良好的抗炎效果。但这种方式需要手术植入设备,既昂贵又有风险。

因此我们转向了超声波的非侵入式刺激方式,并与Tracey、GE研究院及其他团队合作。起初我们用啮齿类动物做实验,发现用超声刺激脾脏确实可以激活抗炎通路,效果不亚于植入装置。接下来,我们展开了首次针对人类的FUS抗炎试验。

第一阶段的志愿者有60人,都是没有慢性炎症的健康个体。我们给40人进行3分钟的FUS治疗,另外20人只是做了常规超声成像。我们用肿瘤坏死因子(TNF)作为炎症标志物,通过模拟感染场景,检测超声治疗后的炎症反应。

但意外发生了:连对照组的TNF水平也下降了。原来,仅仅几分钟的成像都可能带来轻微抗炎效果。为获得更明确的对照数据,我们又招募了10人,进行了“假装治疗”实验:这次机器并未开启。

最终结果发表在2023年的《脑刺激》期刊上。FUS组的TNF水平明显低于真正的对照组,且未见心率、血压或其他生理指标出现不良变化。

但我们也发现,这种抗炎效果在24小时内就消退了。这意味着,若FUS未来成为治疗手段,可能需要每天使用。

更令人惊讶的是,无论我们将声波瞄准脾脏哪个部位、或使用多高的强度,效果几乎一致。哪怕是仅为10毫瓦/平方厘米的低强度,都能显著降低TNF水平。这暗示,只要命中脾脏里的某部分神经,就足以产生疗效。

我们从这项初步人体试验中得到的最大启示是:FUS刺激脾脏,不仅可行,而且可能改变整个炎症疾病的治疗格局。下一步,我们将深入研究它调节免疫的具体机制,并在动物和人体中继续验证长期应用的可行性。

接下来,我们把FUS的研究拓展到了另一个重要领域:肥胖与糖尿病。

这部分研究依旧是我们与GE研究院合作完成的。肥胖如今已影响全球近9亿人,而慢性炎症几乎总是与肥胖如影随形。我们喂食实验小鼠高脂高糖的“西式饮食”八周,然后将它们分为两组:一组每天接受FUS刺激,另一组则接受假治疗。

结果非常惊喜。FUS组小鼠体内的细胞因子水平下降了,这本就符合预期。但更意外的是,它们食欲减退、体重下降。也就是说,FUS不仅减少炎症,竟然还能影响代谢行为。

在后续的研究中,我们又将FUS应用于糖尿病模型。全球已有8.3亿人深受糖尿病之苦。在健康人体内,肝脏负责储存葡萄糖,并在血糖水平下降时释放它。但在糖尿病患者体内,这个感应系统出了问题,肝脏常常在血糖已高的情况下仍不断放糖,造成一系列并发症。

破解代谢系统

当聚焦超声(1)应用于肝脏(2)中称为肝门的区域时,它会激活葡萄糖传感神经元。这些神经元通过迷走神经(3)向大脑发送信号,大脑中一个名为下丘脑(4)的区域命令身体减少葡萄糖的产生并增加葡萄糖的摄取。

我们把FUS的目标锁定在“肝门区”,这是肝脏内负责血糖感应的神经中枢。我们每天对糖尿病大鼠进行3分钟FUS治疗,持续40天。惊人的变化在短短几天内就显现出来:原本异常升高的血糖值,快速降至正常范围。我们随后在小鼠与猪体内也复现了这一效果,并于2022年将结果发表在《自然生物医学工程》上。

为了进一步搞清楚FUS的原理,我们把目光转向大脑下丘脑,它掌控着人体的代谢、体温与生物节律。我们设法切断或麻痹肝脏通往下丘脑的神经通路,然后再次施加FUS,结果不再出现血糖下降的效果。这表明,FUS起作用的机制,就是通过调节这条神经通路的感应信号,从而让下丘脑“命令”身体降低血糖。

要将这项研究真正推向临床,我们还面临技术和可用性的双重挑战。现在使用FUS,仍需要专业人员通过超声影像定位目标,再手动施加刺激。如果想让它成为普通人可以在家操作的常规治疗,我们就必须将这套流程彻底简化。

理想情况是,一台可穿戴设备能自动识别目标组织,然后发送超声信号,患者只需戴上它、按下开关即可。而这一切,前提是FUS必须通过临床试验,证明对肥胖与糖尿病患者确实有效。最近,GE HealthCare已与诺和诺德(Novo Nordisk)合作,准备推进相关领域的产品开发与临床验证。

FUS还有望攻克一个长期未解的难题:慢性心肺疾病。

我们从肺动脉高压入手,这是一种少见但极其危险的疾病,患者肺部动脉血压不断上升,最终心脏衰竭。在研究初期,我们并不确定炎症到底是该病的成因,还是它的副产品。但我们决定尝试用FUS刺激脾脏,看是否能减轻由炎症引发的病理反应。

结果非常振奋人心。每天12分钟的FUS治疗显著降低了肺动脉压力,改善了心功能,也缓解了肺部炎症。而更重要的是,即便实验结束后,FUS组动物的病情进展也明显放缓,这说明疗效可能具有持久性。

这也是全球首例用超声治疗心肺疾病并获得成功的实验。接下来,我们打算研究它是否能帮助治疗充血性心力衰竭。在美国,已有超过600万人受其困扰,预计到2030年这一数字将超过800万。炎症被认为是导致心肌细胞损伤和心脏失去弹性的关键因素,因此我们将尝试用FUS刺激脾脏来治疗该病,首先从小鼠实验开始。如果成功,就有望启动人体临床试验。

我们之所以对FUS未来抱有信心,是因为它拥有一个巨大的先天优势:所需硬件早已存在,并获得FDA认证,安全性也由数十年的临床使用所验证。GE团队已经开始在传统成像设备上做出改造,使其既能成像,又能进行FUS治疗。

真正要将FUS推向临床,我们需要继续优化参数:哪种声波频率和波长最合适?单个脉冲持续多久?每秒发射多少次?整个疗程又该持续几分钟?此外,我们还要搞清楚治疗效果究竟能维持多久。像FUS治疗慢性疼痛这种用途,或许每三个月去医院一次就行;但若用于抗炎症治疗,可能每周甚至每天都要操作一次。

这就对设备提出了新的要求:它必须能自己识别目标位置。而这并不遥不可及,我们已有大量人体肝脏、脾脏等器官的超声数据库,完全可以用来训练机器学习算法,让它实时识别目标组织。未来,也许AI能直接指导用户将设备贴在正确部位,并自动开始治疗。

几家初创企业正在着手研发这类设备,形式可能是一条腰带或一件背心。比如SecondWave Systems公司就与明尼苏达大学合作,对其可穿戴设备进行了初步试验,在13名类风湿性关节炎患者中看到了积极反应。

虽然FUS要真正进入临床应用、并实现居家化治疗,还需要数年甚至十多年,但它展现出的前景令人期待。我们相信,FUS和其它生物电子疗法,正在为人类健康开启一种全新范式,让我们不再依赖药物,而是直接“和身体说话”。