MIT的植入式设备可治疗低血糖

MIT研发装置可自动释放激素,预防低血糖昏迷。

对一型糖尿病患者来说,低血糖的风险从未远离。一旦血糖值过低,患者就可能陷入危急状态,此时唯一的救命手段,往往是一针注射的胰高血糖素。

但很多时候,尤其是在夜晚或意识模糊时,患者根本无法察觉血糖下降,更无法及时施打药物。为此,麻省理工学院的一组工程师设计出一种全新的植入式装置——一个可以埋在皮肤下的储药仓,一旦侦测到血糖过低,它就能自动释放药物,无需人工操作,也无需打针。

MIT化学工程系教授、癌症整合研究所与医学工程与科学研究所成员Daniel Anderson表示:“这是个专门应对紧急状况的小装置,它可以静静待在皮下,一旦血糖降得太低,就会立刻启动。我们希望它能缓解病患及家属对低血糖的恐惧。”

研究人员还发现,这种装置也可以装填肾上腺素,在心脏病发作或严重过敏反应(如过敏性休克)时,发挥应急作用。

这项研究发表在《自然·生物医学工程》期刊上,第一作者是曾任MIT研究科学家的Siddharth Krishnan,目前为斯坦福大学电气工程系助理教授。

对第一型糖尿病患者而言,日常必须靠胰岛素注射维持血糖平衡,但若用量过多或饮食不当,血糖就可能骤降,进而引发意识混乱、抽搐,甚至危及生命。虽然有人随身携带预装的胰高血糖素注射器,但并非所有人都能及时察觉到低血糖。尤其是小孩或熟睡中的人,他们常常毫无察觉,就跌入了昏迷边缘。

因此,MIT团队构思了一种自动释放药物的应急装置,既可由本人手动启动,也能透过感应器自动触发。

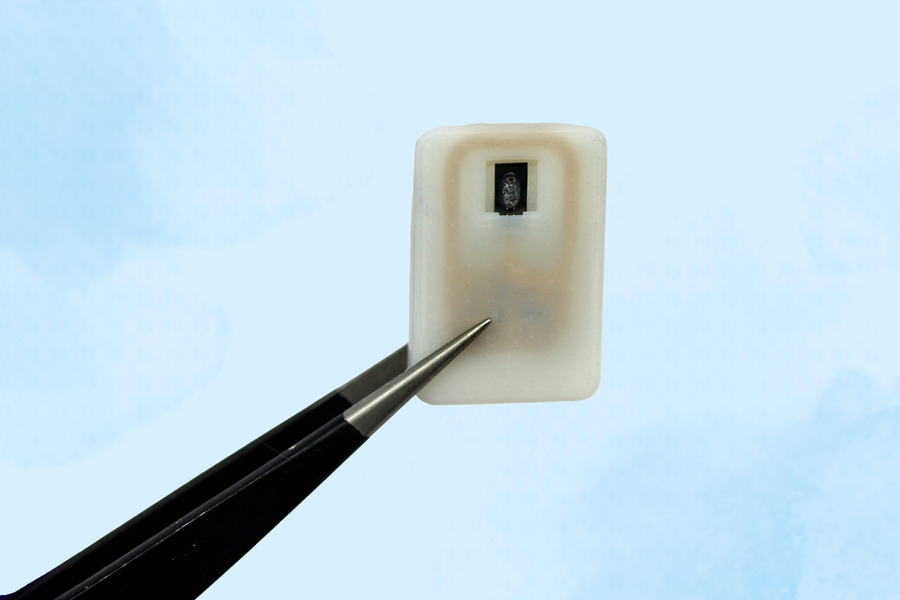

这个装置大小如同一枚硬币,里面藏着一个由3D打印高分子材料制成的小型药物仓。封口处是一种特殊的形状记忆合金,受热后能从平板状卷曲成U形,从而释放药物。研究团队采用了镍钛合金,当温度达到40摄氏度时,金属变形,药物就被释放出来。

为了延长药物的储存时间,他们将胰高血糖素制成粉末形态,并封存于药仓中。每个装置可储存一至四剂药量,并装有微型天线,可以接收特定频率的无线电信号。一旦收到触发信号,装置内部就会产生微弱电流加热金属,从而完成整个药物释放过程。

更有前景的是,这个装置可以与连续血糖监测器连动。一旦监测到血糖值跌破设定门槛,就能自动发送信号,触发药物释放。Krishnan指出:“这种数字药物传递系统最大的好处,就是可以与现有的感测器整合。”

研究人员将这个装置植入患糖尿病的小鼠体内,并在人为诱导低血糖时启动药物释放机制。结果不到十分钟,血糖值就开始回升,回到正常水平,有效避免了低血糖危机。

他们还测试了另一种药物——肾上腺素。药物释放后,实验鼠体内的肾上腺素浓度迅速上升,心跳加快,展现出强烈的生理反应。

在这项研究中,装置在动物体内存放时间最长达四周。研究团队计划延长使用寿命,目标是维持至少一年甚至更久。Krishnan说:“我们正在评估这个装置的最佳寿命,可能是一年,也可能是数年。届时再更换装置就行。”

通常,体内植入物会引发结疤反应,影响装置功能。但本次研究发现,即使装置周围形成了纤维组织,也不妨碍药物顺利释放。

接下来,研究人员计划扩大动物实验,并希望在未来三年内展开人体临床试验。

MIT的Robert Langer教授表示:“我们团队能将这一设想变成现实,令人兴奋。我相信未来这个装置不仅能帮助糖尿病患者,也能为各种紧急用药开启新的传递模式。”