“穿衣自由”是这几年网络上的热门词汇,意为在不影响他人和道德底线的前提下,无论任何身材形状都可以无所顾忌地想怎么穿就怎么穿,无过多限制和他人议论。

在上海的街头,

不可否认的是部分女性已获得一定的穿衣自由度。

照片来自街拍摄影师郑雨濛

为Vogue Runway拍摄的上海时装周街拍。

当人们在乐此不疲地讨论“穿衣自由”时往往会自动忽略男性,在不少人的认知中,男人本来就不爱打扮自己,何来有穿衣自由一说。

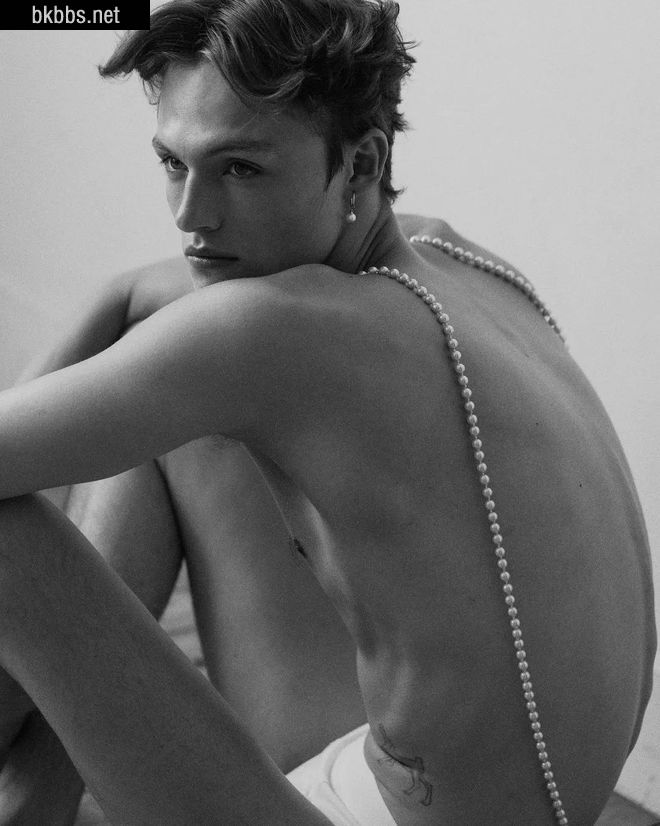

Harry Styles for Dazed magazine

敢穿的哈卷无疑在全新时代改变了人们对于男装的认知

但在互联网上甚至是日常生活中,一些打扮有个人特色、爱时尚的男生会被视为另类,被贴上含有负面导向的标签:比如“娘”、“母”等这类有着明显女性倾向但意在侮辱的词汇,又或是直接对他们的性取向做一个武断的结论。

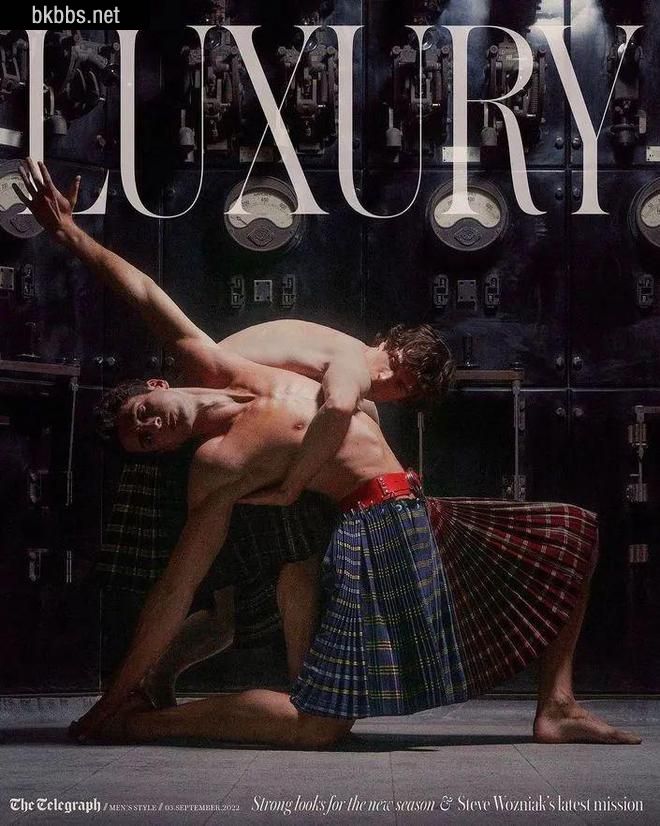

Behind The Blinds Magazine

如今,男生不“敢”穿短至大腿的裤子,不“配”穿前卫的时装,不外乎是因为这类男性形象显得过于阴柔,不符合社会对这一身份在外形上的要求,与传统的阳刚男子气概背道而驰。

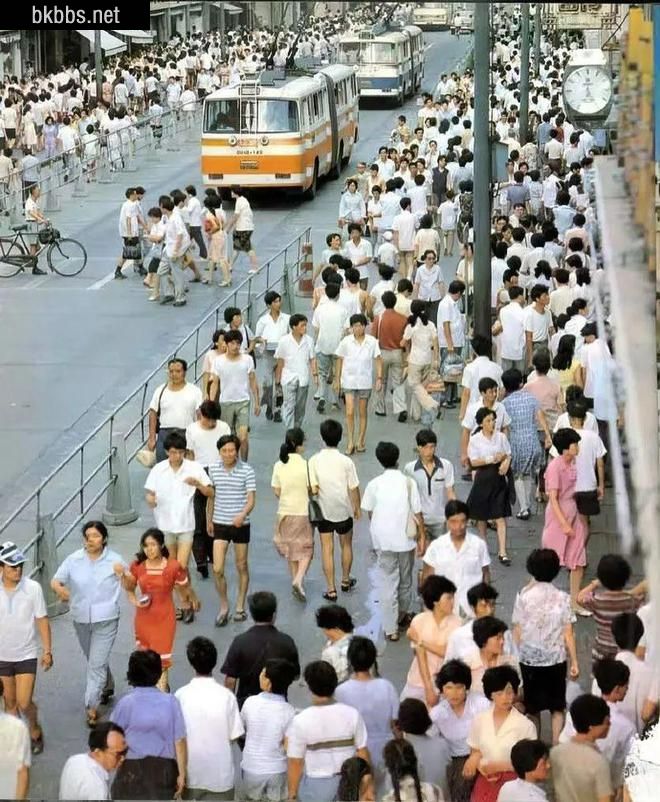

80年代的上海,男性“热裤”是当时的流行装扮。

而如今这一单品显然只属于女性。

照片来自IG账号:@visuals_china

如此着装甚至会有损他们男性的“正面形象”,比如“型男”,比如“翩翩君子”,讽刺的是,为人君子的标准又岂止于表面?更何况阳刚之气从不依赖于“穿”出来。

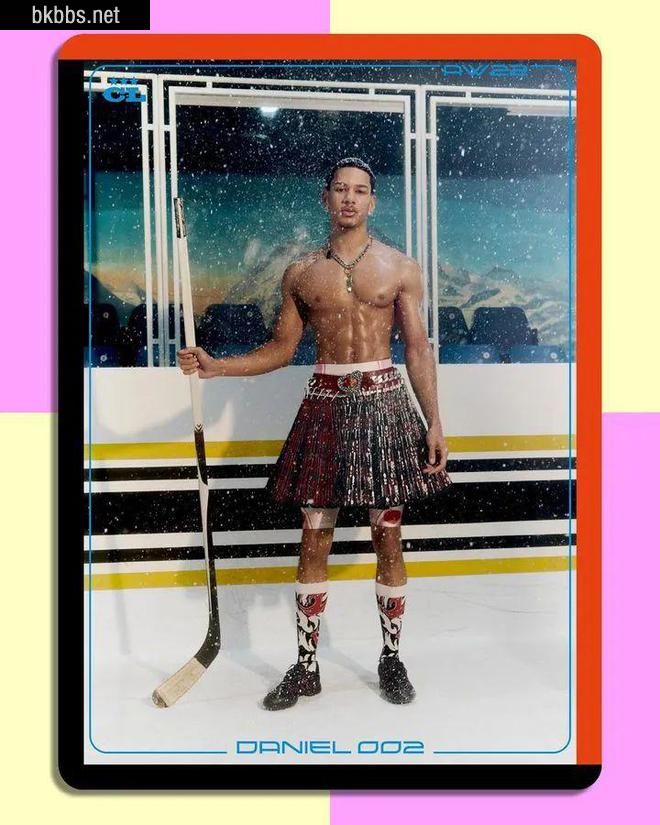

裙装依旧能展露出男子气概,裙子来自Chopova Lowena

男性和女性一样,理当拥有穿衣自由。

Ann Demeulemeester Spring 2019 Collection

“骚男”= Gay?

在近两年的欧美社交平台上,关于"Queerbaiting"这一现象的讨论度在逐年上升。"Queer"指酷儿群体,"bait"意为诱饵。这个组合词 ——“酷儿诱惑”被认为是一种新形式的“营销策略”:它通过对酷儿身份的认可获取利益,但对这一群体的「身份健康」并未起到任何实质性的帮助。

在国内,这一概念也有本土化的表现形式:直男卖腐,该现象可以发生在电影、音乐、书籍和几乎任何形式的媒体中,并对观众承诺会有积极的酷儿表现(诱惑),以此获得更大的曝光和流量。

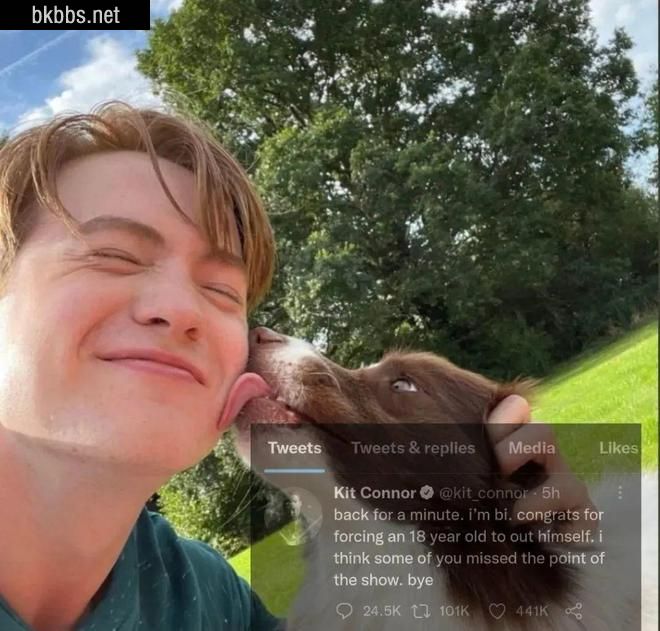

因出演大热剧集Heartstopper而走红的青年男星Kit Connor近日在推特上被迫出柜为双性恋,原因是因为年仅18岁的他一直未公布自己的性向,被质疑在queerbaiting后,遭到网暴。

近期,美国流行男歌手Charlie Puth被网友指责有queerbaiting的嫌疑,一度被推到话题的风口浪尖。

直接原因是他的穿衣风格正变得所谓的“同志化”,在为GQ杂志拍摄的一组大片中,Charlie涂上指甲油,大穿牛仔热裤和紧身背心,被认为是有着同志俚语中"twink"(年轻漂亮的男同)的模样。