而倘若儿子没考好或是回答不出问题,她立刻就会把脸拉得老长。

有一次,田雨岚回到家时,正好看到子悠在玩。于是,她劈头盖脸就是一通数落,粗暴地责骂儿子不听话。

而当她得知子悠的成绩可以上奥数金牌班时,立马又像换了一个人似的,脸上堆满了笑容,对儿子又亲又抱,改口夸他懂事优秀,还心情大好地允许儿子去玩一会。

双标的做法,完全取决于孩子的成绩。而在妈妈那喜怒无常的态度里,子悠活得压抑而痛苦。

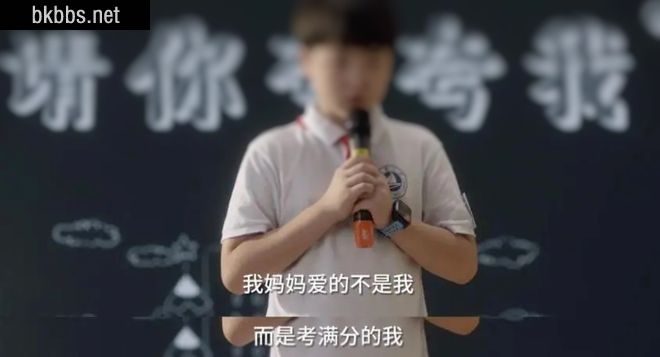

他拼命努力,却始终达不到妈妈的要求。他为此黯然地说:“妈妈爱的不是我,是考100分的我。”

到最后,这个可怜的男孩因为压力过大,甚至精神状态出了问题。直到这时,田雨岚才真的慌了神。

过于真实的剧情,让我们不禁反思自己。当孩子表现出色时,我们肯定都是满腔爱意的;可一旦他们的表现没有满足预期设想呢?你是不是也会恼怒、责备、指责……负面情绪铺天盖地席卷而来。

谁不爱自己的孩子?可谁又能保证在这份爱里,真的就一点都没有掺入功利的元素呢?

然而,带着筹码的爱,注定是孩子生命中无法承受之重,由此带来的伤害也是持续的。

2004年,以色列心理学家Avi Assor等人曾展开过一项联合调查。他们随机采访了一百多位大学生,问了他们同样一个问题——

“你是否觉得父母的爱,是有附加条件的,比如在学校的表现,训练的刻苦,是否曾被拿来同他人作比较,时常感到愤怒和恐惧的表达受到压抑?”

结果发现,那些在有条件的爱中长大的孩子,往往都对父母心存不满,并且在成功之后幸福感和喜悦感持续时间更短,更容易陷入自己“不值得被爱”的羞耻和内疚之中。

只有优秀听话,才能换来大人的爱。当最亲密的亲子之情被各种条件所裹挟,孩子将永远活在迎合期待里。

可是,背负着这样的压力与负担,孩子又该如何勇敢笃定地去面对人生的各种风浪呢?

父母无条件的爱和接纳,才是孩子成长最大的底气

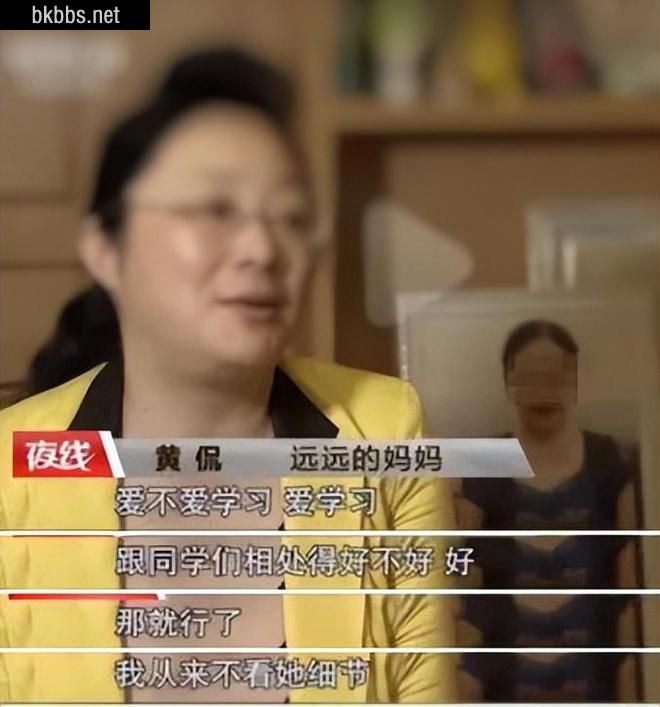

央视“社会与法”频道《夜线》栏目,曾讲述过一个真实的故事。

南京有一位英语特级教师黄老师,特意选择在中考分数揭晓前一天,为全班学生和家长上了一堂特殊的生命课。

在这堂课的开始,讲台前的大屏幕上依次展示着一个女孩从幼儿园到大学一路成长的各张照片。直到最后,女孩的遗照出现,现场所有人都泪目了。

原来,这正是黄老师女儿远远的一生。从小到大,她都特别优秀,一直是“别人家的孩子”。

成绩名列前茅、拿过省级三好学生的称号、是学校篮球队主力、长笛和架子鼓达到演奏级别水平……堪称完美的表现,让远远始终是母亲的骄傲。

但谁都料想不到的是,远远在留学荷兰后,却选择了最决绝的方式离开人世。自杀时,她年仅20岁。

在留给父母的遗书里,她坦言自己受心理疾病困扰已长达8年,内心无限疲惫、苦不堪言。

直到这时,黄老师才赫然发现,一直以来自己在意的都只是表面的东西——女儿的成绩好不好,学习努不努力,跟同学们相处好不好……至于女儿到底快不快乐、学得累不累、想做些什么……她一概不知。

远远的离世,让黄老师的教育理念发生了根本改变。她希望每一位家长都能明白,“考试成绩绝不是判断一个学生成功与否的标准,对孩子的评价不要太纠结于分数。”

她由衷说道:

“家长们请学会欣赏子女,看到他们的独特之处,给孩子充分的信任和鼓励,尽可能地陪伴孩子成长的每一步。”

不禁想起几米在《我不是完美小孩》中的一句话:“当我和你期待的不一样,请爱我原来的样子,疼我原来的样子,赞美我原来的样子。”

抛开一切外在的荣誉与光环,去真正看见孩子的内心,去了解他们的喜怒哀乐,然后接纳并欣赏他们最本真的模样。

正如电影《奇迹男孩》中,那个先天因面部缺陷而遭遇毁容的小男孩奥吉。