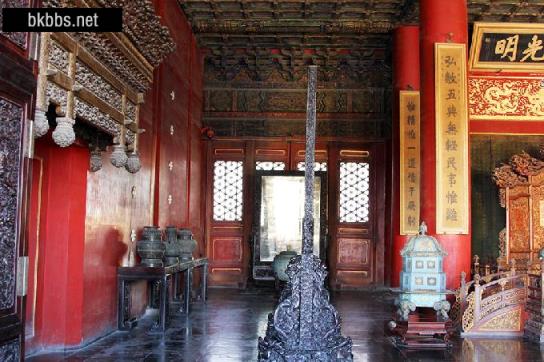

乾清宫内景

乾清宫建筑规模为内廷之首,作为明代皇帝的寝宫,自永乐皇帝朱棣至崇祯皇帝朱由检,共有14位皇帝曾在此居住。

1644年,清军入关,年轻的顺治皇帝,成为清朝入住紫禁城的第一位皇帝。他把寝宫选在了乾清宫,后来,他在殿中央挂了一块匾额“正大光明”,揭开了新王朝定都紫禁城的序幕。

乾清宫内景

康熙皇帝都曾在这里居住,并在这里批阅奏章、召见官员、接见外国使节。从清朝第五代皇帝雍正开始,将寝宫移到了养心殿。

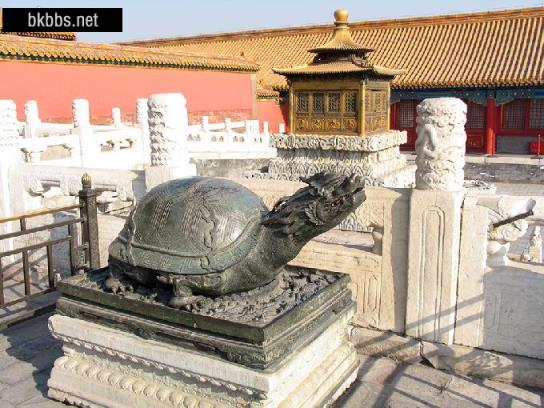

乾清宫后檐设仙楼,两尽间为穿堂,可通交泰殿、坤宁宫。殿前宽敞的月台上,左右分别有铜龟、铜鹤,日晷、嘉量,前设鎏金铜香炉4座,正中出丹陛,接高台甬路与乾清门相连。乾清宫左右两侧各有一个江山社稷金亭,象征皇帝掌握着皇家的江山、社稷。乾清宫在整个紫禁城等级仅次于太和殿。乾清宫与交泰殿、坤宁宫合称为内廷后三宫,后三宫建筑形式与前朝的三大殿相似,但型制略小。

乾清宫大殿前平台

明清皇帝驾崩后都在此停棂,以示“寿终正寝”,要在这里停灵,祭奠15日,表示寿终正寝,之后才可以转移到其他地方。

清代时,乾清宫还是皇帝死后停放灵枢的地方。即使皇帝死在其它地方,也要先把他的灵枢(也称梓宫)运往乾清宫停放几天,再转至景山内的观德殿,最后正式出殡。顺治皇帝死在养心殿,康熙皇帝死在畅春园,雍正皇帝死在圆明园,咸丰皇帝死在避暑山庄,他们的灵枢都曾被运回乾清宫,停放在这里并按照规定举行祭奠仪式。

乾清宫月台

据记载,明嘉靖年间发生“壬寅宫变”后,世宗移居西苑,不敢回乾清宫居住。万历帝的郑贵妃为争皇太后闹出的“红丸案”、泰昌妃李选侍争做皇后而移居仁寿殿的“移宫案”,都发生在乾清宫。

嘉靖皇帝朱厚熜明朝嘉靖年间的“壬寅宫变”,是历史上一起罕见的宫女起义。嘉靖皇帝还用虐待宫女的方法来炼取长生不老药,命方士炼丹,服食后可壮阳强身。嘉靖二十一年(1542年)十月二十一日,宫婢杨金英等16名宫女联合起来,准备谋杀嘉靖皇帝。她们趁世宗熟睡,摸进乾清宫寝宫内,有的用绳子套脖子,谁知在慌乱之下,宫女们将麻绳打成死结,结果只令嘉靖皇帝吓昏,而没有毙命。在这时其中一个胆小的宫女因害怕,报告给方皇后。方皇后赶到,将宫女们制服。最后,杨金英等宫女、端妃曹氏与宁嫔王氏等俱被残酷地凌迟处死。由于此事发生在嘉靖壬寅年,所以后世史学家称之为“壬寅宫变”。

乾清宫月台上的铜龟

“壬寅宫变”后,乾清宫成了嘉靖皇帝的梦魇之地,之后他搬去西苑居住,20多年没有回紫禁城。直到嘉靖四十五年(1566年)十二月十四日,嘉靖皇帝病危,他才从西苑回到了乾清宫,回到当初他登上皇位时的居所。当天他就在乾清宫驾崩了,葬于十三陵永陵。

《永乐大典》编纂于永乐年间,是中国最著名的一部古代典籍,也是迄今为止世界上最大的百科全书。据史书记载,《永乐大典》修成之后,明朝各代帝王中查阅过《永乐大典》的寥寥可数,嘉靖皇帝却是个例外。嘉靖皇帝在位45年,崇信道教,朝政昏庸。然而,就是这样一个皇帝,却似乎对《永乐大典》产生了特别的兴趣。嘉靖皇帝的案头常常放置了几册《永乐大典》以便随时翻阅,更将其作为必备的参考经典,并时常在朝庭上引用。《永乐大典》正本失踪沉寂了数个世纪,嘉靖皇帝驾崩下葬。可是,从此时起,《永乐大典》正本的去处就音信渺然。皇帝的丧葬与正本的失踪如此巧合,所以有人认为《永乐大典》是正本,完整的一部巨书,没有毁亡,更没有遗失,它也许作为嘉靖皇帝的殉葬品埋藏于永陵的地宫中。这一传闻更增添了人们对永陵的神秘感。