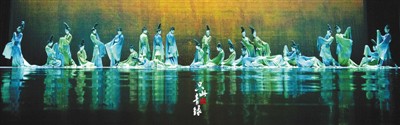

本文图片均为舞蹈诗剧《只此青绿》剧照。 中国东方演艺集团供图

明月朗照,18岁的白衣少年挥毫赋彩,行云流水间“青绿”一步步由暗至明,盛放于眼前。行至最后一笔,画作终成,少年热泪盈眶、仰天大笑,随即转身,留下一个孤寂的背影,一幅千古名画——无名无款,只此一卷;青绿千载,山河无垠。

这是舞蹈诗剧《只此青绿》后半段的高潮——“入画”。

从2月“青绿”片段在总台虎年春晚“出圈”,到4月在北京保利剧院连演18场,再到写进《新时代的中国青年》白皮书……《只此青绿》已然成为现象级舞台艺术作品。

一幅古画如何从博物馆走到舞台?该剧如何打通传统与现代?对未来舞台创作又有哪些借鉴意义?近日,在中国艺术研究院舞蹈研究所举办的线上研讨会上,《只此青绿》主创与专家围绕相关话题展开交流。

一场跨越时空的对话

舞蹈诗剧《只此青绿》由故宫博物院、中国东方演艺集团、人民网共同出品,采用时空交错结构叙事:《千里江山图》即将展出,一位故宫研究员(展卷人)穿越时空,来到千年前即将完稿之时,观众跟随展卷人的步伐,循着“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”的篇章,进入希孟的绘画世界……

藏于故宫博物院的《千里江山图》,一向被视为宋代青绿山水的巨制杰构,2017年曾全卷展出,引发了“故宫跑”的观展热。彼时熙熙攘攘的观展人群中,就有《只此青绿》的两位编导周莉亚、韩真。惊鸿一瞥却令两人终生难忘——千年之后,画中明艳的青绿色彩依旧令人赞叹。可以说,《只此青绿》是两位编导情之所至、由心而发的一次创作。

然而《千里江山图》几乎没有人物和情节,关于希孟的记载也极少,如何建构起一部舞台剧呢?“《只此青绿》的题材决定了无法以极强的戏剧冲突呈现。我们尝试以情感逻辑进行叙事。”周莉亚说。

“我认为《只此青绿》有一种叙事与抒情相结合的特点。一方面有叙事,比如这幅作品的产生过程,包括各种工艺、步骤都是以叙事性展现;另一方面也有抒情性的场面,包括展卷人面对这件国宝的心情、织绢女优美的舞蹈样态等,有着丰富而超拔的艺术追寻。”中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍说。

周莉亚表示,《只此青绿》有多重维度,蕴含着古与今、静与动、虚与实。比如,展卷人是一个真实的维度,观众透过展卷人的眼睛和想象回到过去,看到了少年希孟和画作背后的工艺人;“青绿”是将《千里江山图》概念化的一个生命体,是一个虚化的维度,它又带领观众从古走到今,如此完成时空交错的古今对话。

“在舞台上呈现多维需要开辟一种新的叙事模式,我称之为‘新的视觉连续性的叙事系统’。”《只此青绿》舞美设计高广健说。为此,《只此青绿》的舞美设计打破常规,舞台以同心圆结构表现卷轴的概念,也是时间的概念。地面四层转台,空中三层轨道,那转动不息的舞台仿若是镌刻着民族记忆的年轮,引领观者踏入时光的循环。

一种内敛温厚的古典美

观看《只此青绿》,一种内敛温厚的古典美扑面而来,令人赏心悦目。错落有致的造型变化,动静结合的节奏转换,清丽雅致的服装色彩,让一幅古画在今天的观众面前鲜活生动了起来。

宋宝珍认为,《只此青绿》让人耳目一新,视觉美的冲击力尤其强。作品重视意象之美、意韵之妙,强调了东方美学的温柔敦厚、含蓄慰藉。

这正是主创们想要表达的意象。例如,舞蹈编排以静为出发点,以内敛、内收为基调,设计了静待、望月、垂思、独步、险峰、卧石等造型动作,呈现出一种静雅之美。

“青绿”片段把这种静雅之美演绎到了极致。“青绿”是全剧中纯写意的一段,青绿的衣衫,高耸的发髻,美而不柔的身姿……宋韵之美随着舞者轻缓的步态走进观众心中。

“我们创作这段的时候,心里想到的是一种山石的状态和一种身处山峦当中的感觉。比如大家熟知的‘青绿腰’,我们设想的是山石在岁月变迁中,形成的一种缓慢而强大的张力。”韩真表示,就像是博览群山时的慢镜头,观者在慢节奏中感受一种连绵不断的气魄。