中药汤剂的煎服法,自古以来就受到历代医家的重视,明代着名医药学家李时珍曾指出煎煮不当的不良后果:“凡服汤药,虽品物专精,修治如法,而煎药者鲁莽造次,水火不良,火候失度,则药亦无功”。清代着名医学家徐灵胎也曾有“煎药之法,最宜讲究,药之效与不效,全在乎此”的论述。然而,笔者在临床实践学习过程中发现,绝大部分的患者对于中草药煎服相关知识不甚了解。因此,笔者在综合考虑传统煎服方法与当代实际生活的基础上,就中药煎煮这一临床上患者普遍的问题作出浅论。

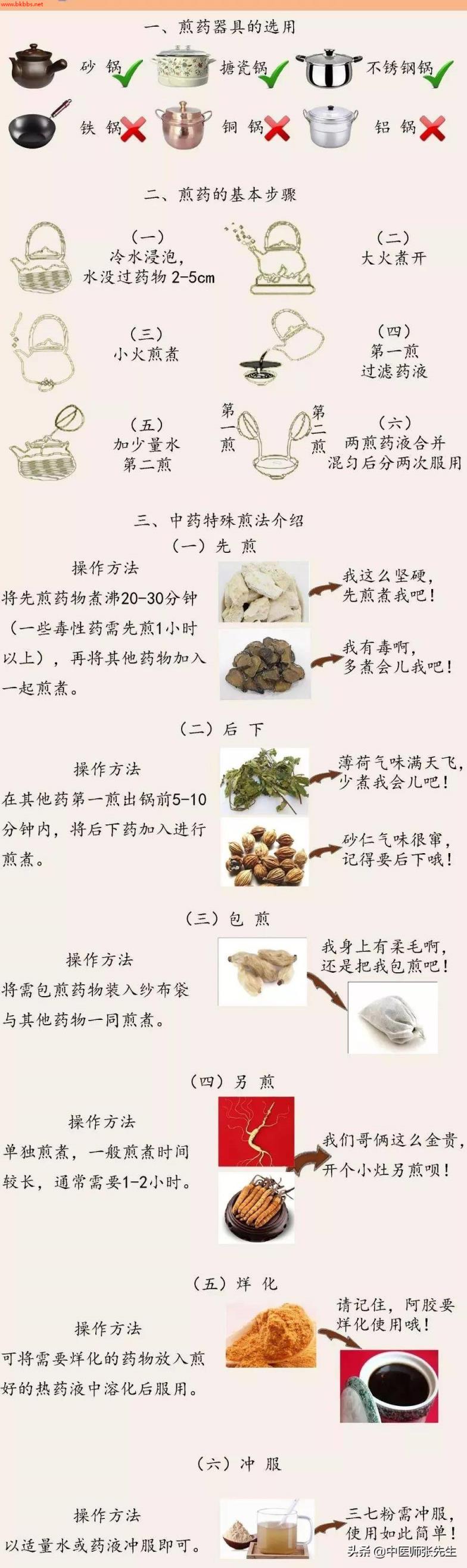

1、煎药用具

古代有“银者上,磁者次之”的说法。结合现代生活实际,多提倡以“砂锅”“瓦罐”为最佳材料,禁用铁器、铝制器具,避免药物在高温环境下与铝铁等金属发生化学反应,产生毒性。

2、煎药用水

古人用流水、雨水、泉水、酒等作为煎药用水,认为其具有不同的属性,应区别取用于不同体质的病人。但实际生活中,已很难做到。一般认为洁净的冷水,如自来水、井水等均可作为煎药用水。

3、煎药火候

古人提出“武火”“文火”之分,先用武火迅速煎沸,沸后改用文火慢煎,保持微沸状态,以利药物有效成分的缓慢析出。

4、煎药方法

煎煮前应将药物布于冷水中浸泡30min,以利于药物有效成分的析出( 冬日应以温水浸泡)。加水量应视药量、药物质地而定,一般以药物在砂锅内平摊后,没过药物平面3-5cm为宜。实际生活中,如药物大多为根茎叶花,加水后,药物会漂浮于水面难以界定加水量,因此有学者在结合古代与现代对煎药用水研究的基础上提出,药水比为 1:7比较合适,煎好后药量为水量的1/3-1/2。此外,冬天煎药时,应该注意加温水泡煎,以免煎煮时间太长,使药物有效成分耗散,其余季节均应以凉水泡煎。浸泡用水应直接用以煎药,不应换水,以免造成有效成分的浪费。煎煮时,应先大火煮沸(约 15min) ,后改小火慢煎保持微沸(约30min)。当然,还应视实际情况和所煎煮药物性味的不同而定,如不慎将药物煎焦煳,应弃之另煎,薄荷等芳香轻清之品应适当减少煎煮时间,滋补厚腻药物应文火久煎。煎煮过程中可适度搅拌,以防煳锅,但切忌频频揭盖,以防挥发性成分的丢失。尤应指出的是,临床中,常常会有葱、姜、蒜、大枣等药物,患者可能家中自备,此时临床处方中如没有标注,患者家中自煎时应不要忘记将此类药材置入同煎,以免影响药效。

5、特殊煎法

(1)先煎

介壳矿物类药物(如鳖甲、龟甲、龙骨、牡蛎等) ,因难以析出有效成分,故应于其他药物煎煮之前打碎先煎,沸后再煎煮 20min左右,再下入余下药物同煎; 有毒药物(如川乌、草乌、生附片等)应先煎减毒。值得指出的是,临床中很多患者在先煎时,即加入大量水,待先煎药物沸后 15min 即加入剩余药物群煎,这种煎法不利于后下的群煎药物有效成分的析出,笔者认为在实际生活中可将先煎改为另煎,先煎药物可单独少量水长时间煎煮后,再兑入群煎药物中混煎。

(2)后下

多为芳香轻清易挥发之品(如薄荷、藿香等)及有效成分不适宜久煎的药材(如钩藤、大黄等) ,一般煎煮时间约 5min 即可。但后下药物的煎煮时间又不尽相同,如薄荷煎煮 10min 左右其有效成分即已挥发,钩藤用于降压时不宜超过20min,否则会破坏其降压成分钩藤碱,大黄用于攻下时其有效成分大黄甙加热超过 10min 也会分解。故此类药物后下的时机应视不同药物而定。

(3)包煎

多为带绒毛的药物(如辛夷、旋覆花等) ,细小颗粒药物(如海蛤粉、海金沙、车前子等)及某些质地轻浮的药物(如蒲黄等) 。为防止此类药物煎煮时浮于水面致煎煮不充分或煎煮时煳锅,或煎煮后细小微粒对咽喉产生过大刺激,临床上多用纱布单包再煎。