《自然》杂志近日披露了我国计划中的“地球2.0”系外行星探索项目。人类寻觅第二家园的过程中经历了哪些曲折,中国方案将有何不同?

撰文/记者 段然(实习) 编辑/丁林

新媒体编辑/赖天莹

采访专家

顾盛宏(中国科学院云南天文台首席研究员)

在浩瀚的宇宙中,人类是唯一的智慧生物吗?我们赖以生存的家园是孤独的存在吗?这些充满哲学思辨的问题,大概在人类第一次仰望星空时就已产生,并不断地激起后人探索宇宙的渴望与热情。

历经千百年科学知识的积累、理论体系的构建与观念的迭代更新,如今我们对太空的认知已达到前所未有的高度,特别是近二十多年来,天文学界对太阳系外行星的探索,不断地向人类昭示:茫茫宇宙中,我们可能并不孤独。

近日,英国《自然》杂志披露了中国的“地球2.0”计划,该项目由中国科学院上海天文台牵头发起,计划在未来5年内,向太空发射全新的探测卫星,在浩瀚深空中对系外行星进行一次深度“行星普查”,为人类地外家园的探索之路贡献出中国力量。

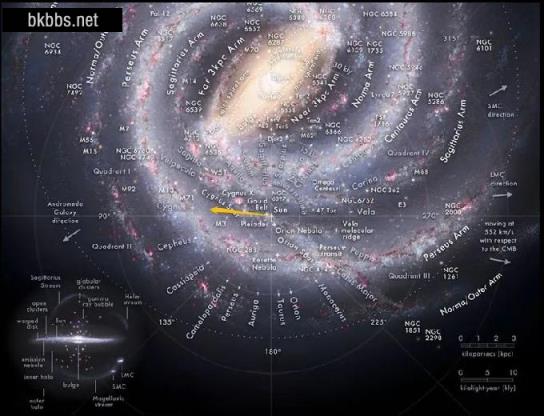

开普勒空间望远镜瞄准了银河系中天鹅座-天琴座方向进行观测(图中每个矩形代表一块225万像素的CCD传感器)。我国“地球2.0”项目计划对同一区域进行更深入的探索(原图来自NASA)

从目前已披露的信息来看,“地球2.0”绝对是一项雄心勃勃的计划:我们不仅要追赶国际上系外行星探索的先进水平,还针对开普勒等先进的空间系外行星探索项目中暴露出的问题与不足,提出了中国版的改进方案。

长期致力于太阳系外行星系统领域的研究,并曾主持多个相关国家级科研项目的中国科学院云南天文台首席研究员顾盛宏向记者介绍道:“‘地球2.0’这个项目是比较激动人心的,它继承了开普勒项目前4年的数据遗产,加上自己的设计,能够再做4年的观测,得到8年的数据覆盖,使得对系外行星的探测能力大大提高。”

系外行星:探索之路漫漫

顾名思义,系外行星是指位于太阳系之外,围绕其他恒星运转的行星。据科学家的粗略估算,单是在银河系就存在至少4000亿颗系外行星,其中多达170亿颗是类似地球的岩质行星。在数量如此庞大的系外行星群中,我们有理由相信,其中就存在运行于“宜居带”、适宜孕育生命的“另一个地球”。

一颗行星要取得“另一个地球”的称呼,需要满足比较苛刻的条件。顾盛宏向记者解释:“首先,就像我们太阳系的主星是太阳一样,系外行星的主星应是一个类太阳的恒星;其次,这颗行星需要处在行星系统的宜居带上,即行星在距离主星一定距离上,能够保证液态水的存在;第三,这颗行星必须要具备和地球差不多的岩质固体表面。满足上述这些条件,才可能存在类地生命。”

人类对行星的认知,经历了漫长的探索之路。从观测太阳系诸行星开始,近代天体力学引导着天文学家们不断向外拓展行星疆界——从18世纪将土星轨道视为太阳系的边界,到2006年将冥王星踢出行星之列,光是认识“家门口”这几颗行星,人类就历经了几百年的努力。而探索系外行星,所面临的技术难度更是不可同日而语。