2019年12月,“羲和”“望舒”的命名者,当时的广州第六中学天文社社长许翊芃在北京天文馆介绍命名故事(图片来源:人民日报客户端)

就在同一年,我国的系外行星探索事业再次取得突破性进展。南京大学张辉、周济林团队宣布,借助我国在南极昆仑站建设的“南极巡天望远镜阵”(AST3),团队利用“凌星法”共探测到222个系外行星候选体,其中116颗为高置信候选体。这是我国首次利用自己的观测设备成批次发现系外行星候选体,如此大批量的发现成果,不仅极大丰富了人类域外探索的行星样本库,也让我国在系外行星领域中的话语权获得了提升。

目前,我国在系外行星领域的探索与欧美先进国家尚有较大差距。顾盛宏认为,这种差距主要表现在两个方面,首先是系外行星发现并确认的数量太少——截至目前,我国总共只确认了不到20颗系外行星的存在。其次,由于缺乏大型光学望远镜,对已发现系外行星的研究并不深入。

地球2.0:站在“开普勒的肩膀上”

当前,我国天文学界主要依托地基设备推进系外行星研究。但从地面上仰望星空,观测的视野和精度就受到大气中复杂气候条件的极大限制。未来摆脱对国外天基探测手段的依赖,我国需要在太空部署自己的“耳目”,将探索的视野延伸到外层空间。计划中的“地球2.0”项目,正是这一现实需求的产物。

此外,凌星观测法本身存在的短板也影响着观测结果。顾盛宏向记者解释道:凌星观测需要比较长的周期,而开普勒本身运行周期较短,导致进行凌星观测的窗口期不足,加上凌星现象的发生本身就是一个低概率事件,所产生的信号又非常弱——这些都极大限制了开普勒的观测成果。

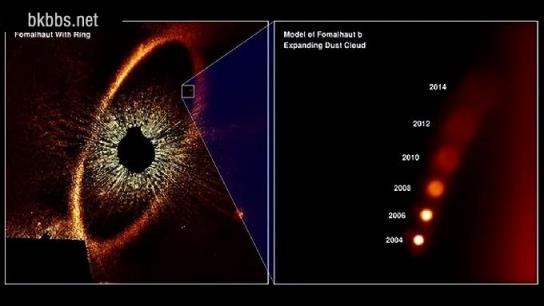

距离地球约25光年的北落师门b(或称“大衮”),是最早直接由影像证实的系外行星之一。但更近期的证据表明,它可能只是一片尘埃云(图片来源:NASA)

开普勒项目虽然取得了不俗的成就,但遗憾的是,直到任务结束,该任务也未完成核心的既定目标——找到另一个适宜生命存续的类地行星。这与开普勒望远镜硬件上的不足息息相关:比如望远镜本身的视场过小,仪器噪声过高等。

由于系外空间探索项目耗资巨大,受NASA预算不足的影响,开普勒计划的接力棒最终被SpaceX公司所承包的 “凌日系外行星巡天卫星”计划(TESS)接过。相比于开普勒探测器只装备有一台施密特天文望远镜,TESS探测器则装备了四台广角望远镜,这使其获得了比开普勒望远镜更大的观测视场。

TESS空间探测器想象图(图片来源:NASA)

而我国的“地球2.0”项目中,未来的国产探测器可能搭载多达7台望远镜,通过前所未有的“凌星法”“微引力透镜法”相结合的方式,全方位完成对系外行星的“普查”工作。其中,6台口径30厘米,观测视场达500平方度的望远镜将利用“凌星法”进行观测,将探测区域同样锁定在天鹅座到天琴座的区域内,但相比于开普勒和TESS等“前辈”,其探测深度和清晰度将得到极大提升。另外1台4平方度的望远镜,则将探测视角瞄准银河系中心区域,采用全新的微引力透镜观测法探测和捕捉那些游离于主恒星行星系统的“流浪行星”。