AI助力破解物理学难题,推进核聚变控制

MIT科学家用物理与机器学习结合的方法,首次精准预测托卡马克内等离子体行为,为核聚变能源的可控与规模化应用奠定基础。

在通往“人造太阳”的征途上,人类又向前跨出关键一步。MIT的研究团队宣布,他们可能攻克了实现大规模核聚变能源的一项核心难题——如何预测并控制等离子体在聚变反应堆中的行为。这一突破,或许是通往几乎无限的清洁能源的里程碑起点。

核聚变,是恒星发光发热的秘密。当人类能够在地球上复刻这一过程,我们将拥有一种几乎取之不尽、不会产生放射性废料的能源形式。为了实现这一梦想,科学家们设计出各种反应堆,其中最有希望的装置之一叫“托卡马克”。

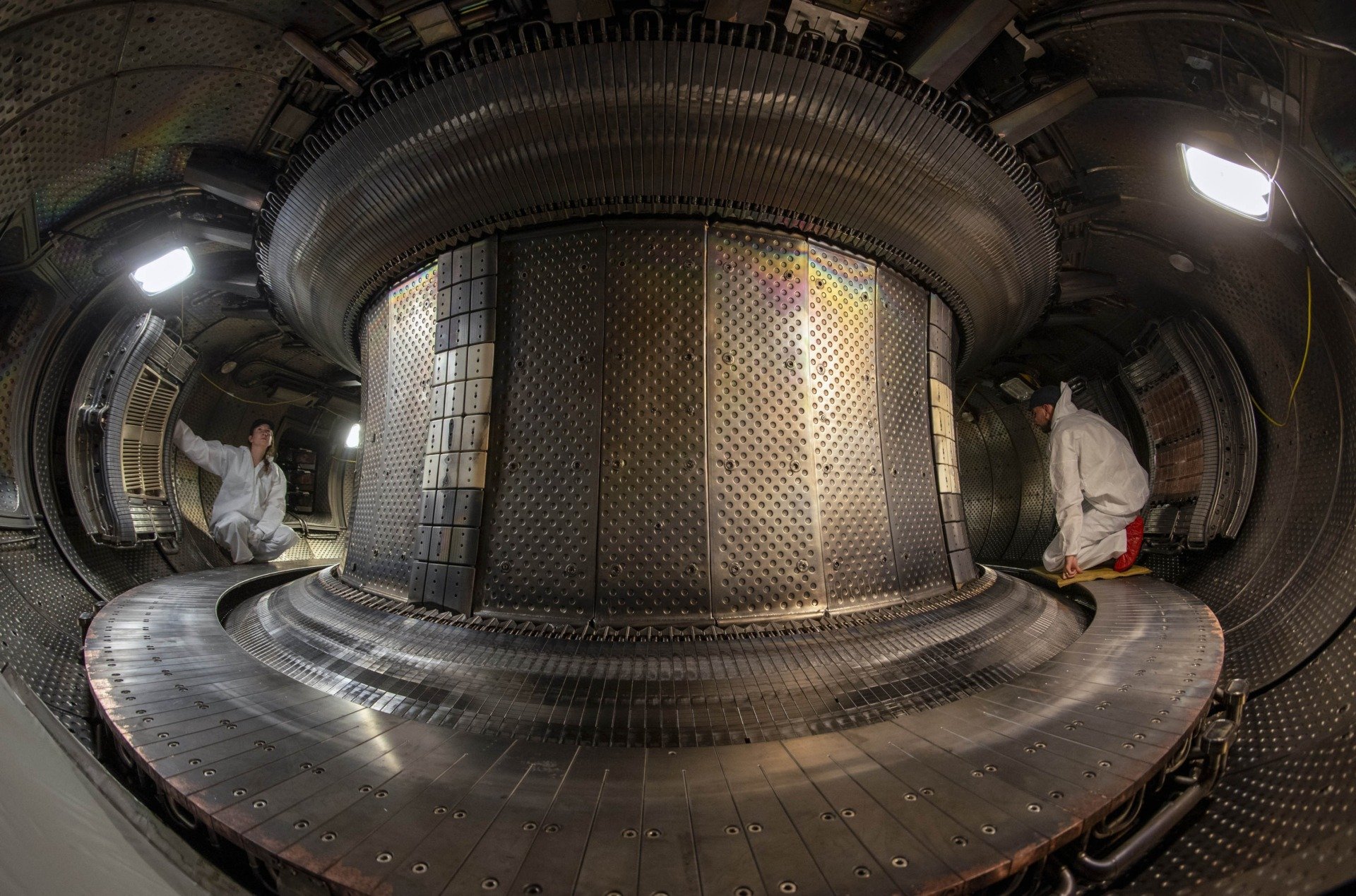

ITER的WEST托卡马克

它像一个巨大的甜甜圈,利用强大的磁场来束缚高速运动的等离子体。然而,要让这个“磁之太阳”安全运转并非易事。最棘手的问题之一是,当聚变反应开始后,如何平稳地减速和关闭它。

MIT研究团队的新方法正是为此而生。通过结合物理学定律与机器学习算法,他们建立了一个模型,能够在给定初始条件下预测等离子体在托卡马克内的演化轨迹。这项成果发表于《Nature Communications》,被认为是聚变控制领域的重要里程碑。

论文第一作者、MIT研究生Allen Wang在采访中说:“如果聚变要成为真正可用的能源,它必须稳定可靠。而要做到可靠,我们首先得学会如何驯服我们的等离子体。”

当托卡马克全面启动时,内部的等离子体电流以每秒约100公里的速度流动,温度高达一亿摄氏度——比太阳核心还炽热。

在这样的极端环境中,即使只是关闭反应堆,也是一项危险的艺术。操作员必须让电流逐渐“降档”,让反应慢慢平息,否则炽烈的等离子体可能在内壁留下灼痕和裂痕,需要耗费大量时间与资源修复。

“如果放电过程失控,即使是在降功率阶段,也会产生极强的热流,对反应堆内部造成严重损伤。”Wang解释道,“尤其在高性能运行时,任何微小的波动都可能逼近不稳定边界。这就像在刀刃上行走。”

而现实更残酷:因为核聚变实验成本极高,全球绝大多数托卡马克一年只能运行几次,研究人员根本无法反复试错。于是,他们必须用理论与算法来“模拟未来”,让每一次实验都物有所值。

为突破这一限制,MIT团队做了一件聪明至极的事:他们让AI“学习”物理本身。研究者将神经网络与描述等离子体动力学的物理模型结合,再利用瑞士一座名为TCV的小型实验聚变装置的数据进行训练。数据涵盖了实验前的温度、能量变化,以及整个运行过程的详细记录。

随后,算法会生成一条条“轨迹”,相当于一份反应堆操作指南,预测在不同阶段等离子体会如何变化。团队将这一算法应用到真实实验中,结果令人惊喜——只要按照模型建议的轨迹操作,就能让反应堆平稳、安全地完成“熄火”。

“我们做了多次实验。”Wang回忆道,“每次都更顺利、更高效,数据证明确实改善了整个过程。”

他说,他们的目标不仅是让聚变“能用”,更要让它“可控、可重复”。“这只是漫长征途的起点,”Wang说,“但这是一个美好的开始。”

聚变能源的梦,曾让无数科学家毕生追逐。如今,AI或许正成为人类抵达那颗“人工恒星”的新航标。它不会立刻带来无尽电力的时代,但它点亮了通向那片光芒的道路——一个由智慧与火焰共同燃起的未来。