从5月2日到5月24日的22天里,驻扎在上海同仁医院哈密路院区的山西省第十五医疗队152名医护人员,平均年龄只有35岁,奋战在防疫第一线。他们把每一个异乡的患者都当成自己的亲人,用大爱诠释着医生的初心。

每个生命都值得尊重

那天,医疗队医生组组长王爱文穿上防护服,第一次踏进上海同仁医院重症监护室,却被眼前的一幕惊呆了,感动了。

“ICU怎么会有家属?”当王爱文看到一位70岁的阿姨在病房门口焦急地徘徊时,她忍不住问教学老师。

“唉!这是病人的女儿。她自己的核酸是阴性,但她又不放心核酸异常的老父亲执意要来这里陪她!”教老师回答。

原来,一位101岁的老人,患有糖尿病、高血压、脑梗塞后遗症等基础疾病,从呼吸病房转入ICU后,病情一直很危急。

“重症医学科迅速为患者制定了治疗方案,其中俯卧位通气能显著改善通气血流失衡,促进肺复张,保证排痰。但患者长期卧床,出现了明显的关节挛缩和背屈畸形。俯卧位通气非常困难。”王爱文回忆说,“当大家花了很大力气帮老人把自己摆成俯卧位时,老人大声哭了。我们做了各种安抚,但效果甚微。”

此时,王爱文想到了一直站在门口的老人的女儿,便上前帮忙。然后,阿姨穿上防护服,走到床边,轻轻拉着老人的手,小声说了句什么,老人突然很配合…

“阿姨,这里都是核酸异常的患者。为了你的安全,我们最好安排你先回家!”阿姨回来开门,我就和老师上去劝她。

“我最好等等。如果爸爸不在了,就没有家了……”说到这里,姑姑轻轻叹了口气。

听到这些话,王爱文的心像触电一样,泪水顺着脸颊流了下来。

“那一刻我在想,这一刻我们对待的不仅仅是一个101岁的老人,更是他女儿内心的依赖,是一个家庭对亲情的期待。作为医生,我责无旁贷。”王爱文告诉记者,在同仁医院哈密路院区的8个病房里,65岁以上的患者占到了70%以上。他们不仅是鲜活的生命,更是许多家庭幸福的支撑。

于是,在山西医疗队和同仁医院医护人员的共同努力和精心护理下,103岁的大妈终于拔下气管插管,摘下呼吸机,转回呼吸病房;95岁多发性肿瘤转移患者好转后被居委会接回家...

“我小时候学过‘国泰民安’这个成语。这次参加上海的抗疫行动,我再一次明白了爱这四个字。”王爱文说,这将是她一生中最宝贵的财富。

病人的需求高于一切

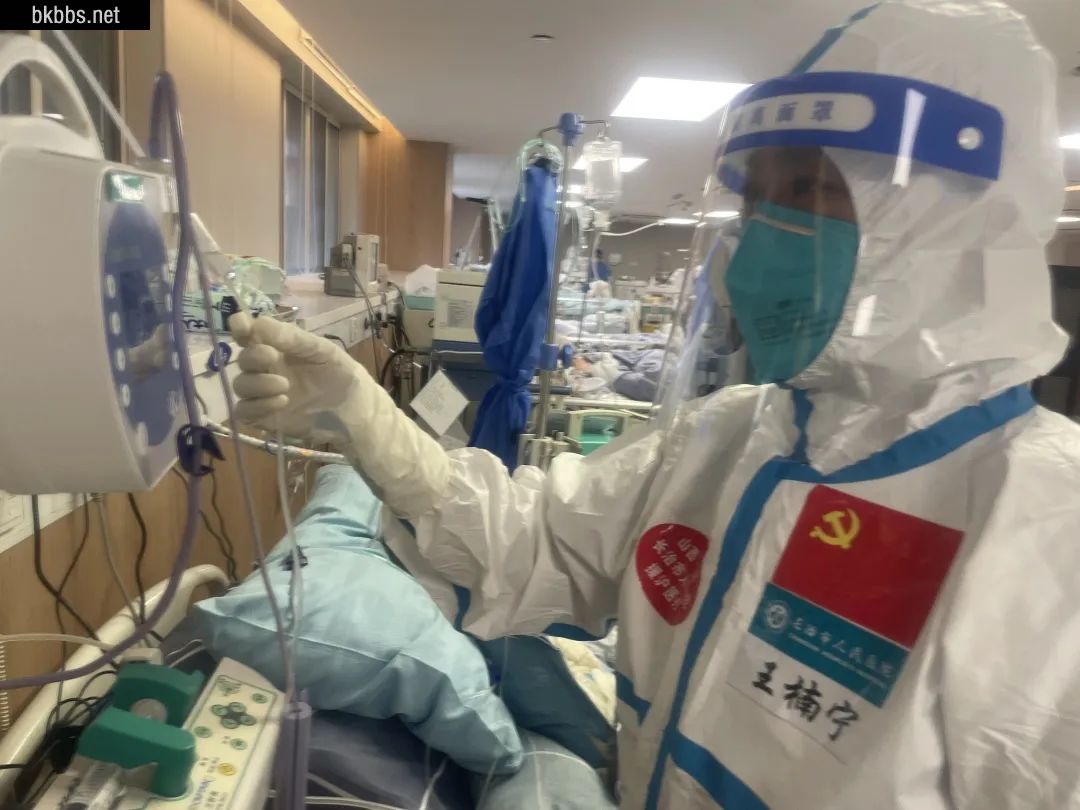

这一天,刚刚开始护理查房的护理组组长王南宁看到护士赵惠琴蹲在一个病人的床边给病人清创。

原来这位80多岁的患者长期患有压疮,家里亲戚也不会处理。这次住到同仁医院哈密路院区后,援沪的陕西省第十五医疗队护士赵惠琴在给病人体检时发现了压疮,主动提出帮忙清创。

我看到赵惠琴用手术刀一点一点地切掉压疮表面的死皮,不深也不浅。将死皮全部清理干净后,在新肉上涂抹药膏,最后用保鲜膜包裹,进行伤口的湿性愈合。

“因为老人伤口有点大,我们护士蹲在那里20分钟清创。”王南宁说,“我们的护士一次又一次地清洗伤口,旁边的家属也对我们表示感谢。他们说这个伤口已经很久了,没想到今天就被我们解决了。”

王南宁告诉记者,让她印象深刻的是一位日本老人。

“刚入住的时候,我们护士问老人需要什么帮助,她很不愿意沟通。慢慢地,我们得知这是一个日本老人。”于是,王南宁和其他护士试着找到翻译软件,用它和老人聊天。

什么时候给老人打水,什么时候带饭,老人吃什么药,这些问题最终都由翻译软件解决。