当你和一个游戏制作人聊天,你会猛聊他自己的作品,还是会打破陈词滥调,聊点别的?有外媒的朋友就跟《英雄不再》制作人须田刚一聊起了他喜欢哪些游戏的话题。在所讲述的诸多轶事当中,他和《火线迈阿密》创作者丹尼斯·韦丁(Dennis Wedin)以及乔纳坦·索德斯特罗姆(Jonatan Söderström)见面的往事尤为有趣。

有一回,《火线迈阿密》开发团队前往日本参加一次媒体活动,韦丁让须田刚一在他的胳膊上签名——以至于后来连续几周都没有洗手臂,直到文身师将签名文在韦丁身上。

须田刚一也有所回馈。在他亲手创办的草蜢工作室里,他身穿的是绘有《火线迈阿密》主角的夹克衫,那是发行商Devolver Digital送给他的礼物。须田刚一还展示了韦丁的一幅画作,画中,《英雄不再》主角特拉维斯穿上了《火线迈阿密》主角的行头,上面还写着“No More Hotline Miami”。

须田刚一是否打算将韦丁的这幅画文在身上以表达谢意?他笑着说:“很遗憾,如果我身上有那种大号文身,在日本就不能去游泳池、桑拿房之类的地方了。”

3个人合影时韦丁也不忘大秀自己的文身

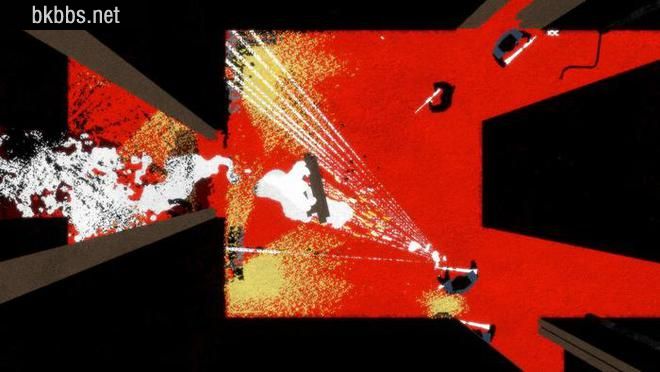

10月23日,初代《火线迈阿密》迎来了发售10周年的纪念日。2012年,当玩家首次接触到游戏中戴面具的3个主角,操控他们在公寓里大开杀戒的时候,屠戮敌人成了玩家的第二天性。游戏的Steam页面上至今简明扼要地写着:“《火线迈阿密》是一款热血刺激、原始残暴的动作游戏,处处充斥着激烈枪战和拳拳致命的近身战斗,仿佛下一秒头骨就会粉碎四溢。”这种玩法既有趣又可怕,引发了公众对电子游戏中暴力话题的广泛讨论。

另外一方面,《火线迈阿密》激励了很多人在游戏行业里勇敢地开始了职业生涯。

榜样力量

“在《火线迈阿密》发售前七八个月,我决定尝试自己制作独立游戏。”开发者加比·库兹洛说。库兹洛曾与马特·波奇和本内特·弗迪合作,开发了横版动作游戏《猿遁》(Ape Out)。在《火线迈阿密》发售当天,他和几个朋友边喝啤酒边吃披萨,通宵玩《火线迈阿密》。每当有人在游戏里挂掉,就会把手柄交给旁边的人。“我记得那天晚上我们一直玩到了通关,对我来说真的是太爽了。”

当时,库兹洛是电影学院的一名大二学生。在他看来,制作一部电影至少需要50人,但他惊讶地发现,《火线迈阿密》开发团队Dennaton Games只有两名成员。从那以后,库兹洛决定自学GameMaker——《火线迈阿密》就是用这个工具制作的,后来,他进入了与电影完全不同的职业道路。“它让我明白,就算一个人从来没有写过代码,或者从未真正了解电脑是如何工作的,也有机会开发游戏。”库兹洛补充说。

《Ape Out》有着和《火线迈阿密》相似的风格,但对暴力这一主题仍然有自己的理解

卢克·沃尔瑟斯是南非独立工作室Free Lives的一位设计师兼美术,曾参与制作动作游戏《GORN》,目前是快节奏的射击游戏《愤怒的大脚》(Anger Foot)开发团队的一员。沃尔瑟斯回忆说,他曾在柏林的一次游戏展上试玩过《火线迈阿密》,当时就被迷住了。“我甚至从没有想过能够从一款看上去相当容易制作的游戏中获得如此酣畅淋漓的体验。”

沃尔瑟斯渴望成为一名动画师,但在南非,游戏制作公司很少。十几年前,独立游戏的概念还很新鲜。“《时空幻境》和《Fez》让人觉得很有想法,但制作起来非常困难。相比之下,《火线迈阿密》强调爽快感,看上去也更易于制作,所以我就想,制作这样的游戏完全可以靠自己摸索。”

那时候,沃尔瑟斯只有GameMaker这样的工具可以利用,不敢想象真的有人会用它制作一款完整的游戏。“GamerMaker曾经作为一本南非杂志的赠品向受众们发放,但并没有多少人认真看待它。所以,当我听说有人用它制作了《火线迈阿密》时,简直惊呆了。”

在那次游戏展上,他还初次体验了Free Lives正在制作的游戏《武装原型》(Broforce)。后来,当听说D社是《火线迈阿密》的发行商后,Free Lives决定与D社合作。这家南非工作室还考虑过其他合作伙伴,但从品牌角度来讲,D社与他们最合拍。